現場監督の仕事を変える!遠隔臨場の導入と現場の変化を徹底解説!

遠隔臨場が建設業界で注目される理由

遠隔臨場とは?

国土交通省による遠隔臨場の定義は以下のとおりです。

|

”遠隔臨場とは、動画撮影用のカメラ(ウェアラブルカメラ等)によって取得した映像及び音声を利用し、遠隔地からWeb会議システム等を介して「段階確認」、「材料確認」と「立会」を行うことをいう。” 出典:「建設現場における遠隔臨場の実施要領(案)」(国土交通省) (https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594449.pdf) |

すなわち、遠隔地にいながらでも物理的な距離を超えて現場に立ち会い、リアルタイムで材料や段階の確認、検査など、現場状況を監視できる技術を指します。

なぜ今、遠隔臨場が求められるのか

国土交通省が遠隔臨場を推進する背景には、建設業が抱える深刻な課題があります。

|

このような状況から、国土交通省は建設DXを推進しており、その中で「遠隔臨場」を注目すべき技術の1つとして位置づけています。

政府による遠隔臨場推進の取り組み

アナログ規制緩和の推進

近年、政府は建設業のDX推進を支援するため、様々な取り組みを進めています。特に、国土交通省が推奨する「i-Construction2.0」に基づき、ICT(情報通信技術)を活用した建設現場の生産性向上を目指した施策が展開されています。遠隔臨場は、国土交通省が令和2年度から試行してきた取り組みで、令和4年度から本実施に移行することとしました。

- 2020年の遠隔臨場ガイドライン策定

国土交通省は遠隔臨場技術の活用を推奨し、監督・検査業務における標準化を進めました。 - 2021年のアナログ規制緩和措置

従来、現場立ち会いが義務付けられていた検査業務に対し、遠隔臨場を活用できるように制度を見直しました。 - 2023年以降の公共工事での適用拡大

遠隔臨場技術の活用範囲を広げ、国や地方自治体が発注する工事において標準的に導入を進めています。

遠隔臨場の事例

- 宮崎県都城市役所の造成工事

この工事では、材料確認や立会などに遠隔臨場が活用されました。これにより、現場までの移動時間(往復1時間)が削減され、公共工事の進捗管理を効率化しました。1日に数回行う土質試験の立会を現場に赴かずに行うことで、リアルタイムで試験状況を確認しながら遠隔撮影で証跡を残し、工事記録のデジタル化と情報共有の迅速化、作業が止まることによる受注業者のストレスや待ち時間を減らすことが出来ました。

引用:株式会社クアンド「公共工事で自治体が受注業者にアカウント配布して活用。広域な都城市で往復1時間の移動を削減」 - 九州地方整備局の公共工事

この工事では、ダム建設工事や道路改良工事の監督業務に遠隔臨場が活用されました。リアルタイム映像とデジタル記録を活用することで、業務の正確性と効率が大幅に向上しました。

引用:「建設現場における遠隔臨場 取組事例集(第二版)」国土交通省(https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594457.pdf) - 東京都の都市インフラ整備事業

この工事では、橋梁やトンネルの点検作業に遠隔臨場が活用されました。遠隔地から状況を把握し、作業員に的確な指示を出すことで、作業の安全性と効率が大幅に向上しました。

引用:「建設現場における遠隔臨場 取組事例集(第二版)」国土交通省(https://www.mlit.go.jp/tec/content/001594457.pdf)

遠隔臨場のメリットと課題

遠隔臨場のメリット

- 移動時間とコストの節約

現場への移動時間や交通費を削減できるため、他の業務に集中でき、複数の現場を効率よく管理できます。リアルタイムでの進捗確認や問題解決ができるため、作業の品質と業務全体のスピードが向上します。 - 効率的な人員配置と管理

少ない人数でも複数の現場を効率的に回せるので、現場監督の負担が軽減されます。また、経験豊富な技術者が遠隔から現場をサポートできるため、複数現場の人材不足とスキル不足を補完でき、若手や未経験者の教育・指導もかなえられます。 - 安全性の向上

危険な現場やアクセスが難しい場所での立ち会いを減らし、遠隔地から必要な指示を行うことで、安全性を確保し、現場での事故やトラブルを減らすなど、労働災害のリスクを低減できます。

遠隔臨場スタート時によくある課題

- 導入における初期費用

現場に適したカメラや通信デバイスを選定する必要があります。機器の種類や性能、数量、購入・リースの選択によって異なりますが、一般的には数十万円~数百万円程度の費用が必要となる場合があります。現場が複数ある場合、工事ごとに導入が必要となり、さらに費用がかさむ可能性があります。 - 通信環境の整備

遠隔臨場を行うためには、安定した通信環境が必要です。しかし、地方や山間部などの過疎地、トンネルなど現場によっては通信環境が悪く、電波の干渉などで映像や音声が途切れたり、遅延が発生したりする可能性があります。Wi-Fiやモバイル回線の整備が不十分な場所では、スムーズな遠隔臨場が困難です。 - IT技術の習得が必要

機器の設置や操作、保守や管理を行う技術者や、現場作業員が機器の操作に慣れるための研修やマニュアルの作成が必要になるかもしれません。操作に不慣れだと運用が定着せず、適切なカメラアングルや操作方法の理解が不足していると、遠隔臨場の効果が発揮されず作業効率が低下する恐れもあります。

導入成功のポイント

遠隔臨場の成功には、適切な準備と運用が求められます。実施の流れを押さえたうえで、なるべく負担をかけずに、よりスムーズに遠隔臨場を進めるためには、専用ツールを活用するのも有効な手段です。最適なツールを選ぶことで、現場の負担を大幅に軽減することができます。

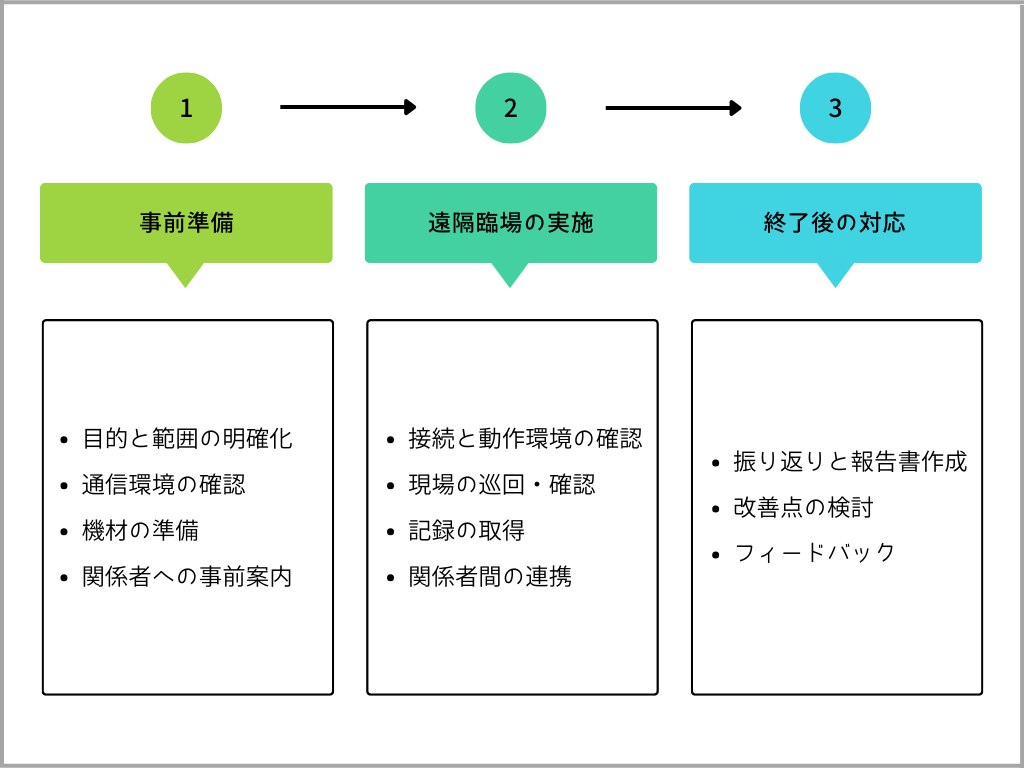

ビデオ通話を活用した遠隔臨場の実施ステップ

遠隔臨場は「事前準備」「実施」「終了後の対応」の3ステップで進められます。事前に通信環境や機材を整え、関係者に手順を共有し、遠隔でも円滑に確認できる体制を構築することが重要です。実施時には、現場の映像を共有しながら指示・記録を行い、終了後には実施内容を整理して振り返り、通信環境や運用フローの改善を行います。各ステップを適切に進めることで、遠隔でも正確で効率的な確認・検査が可能になります。

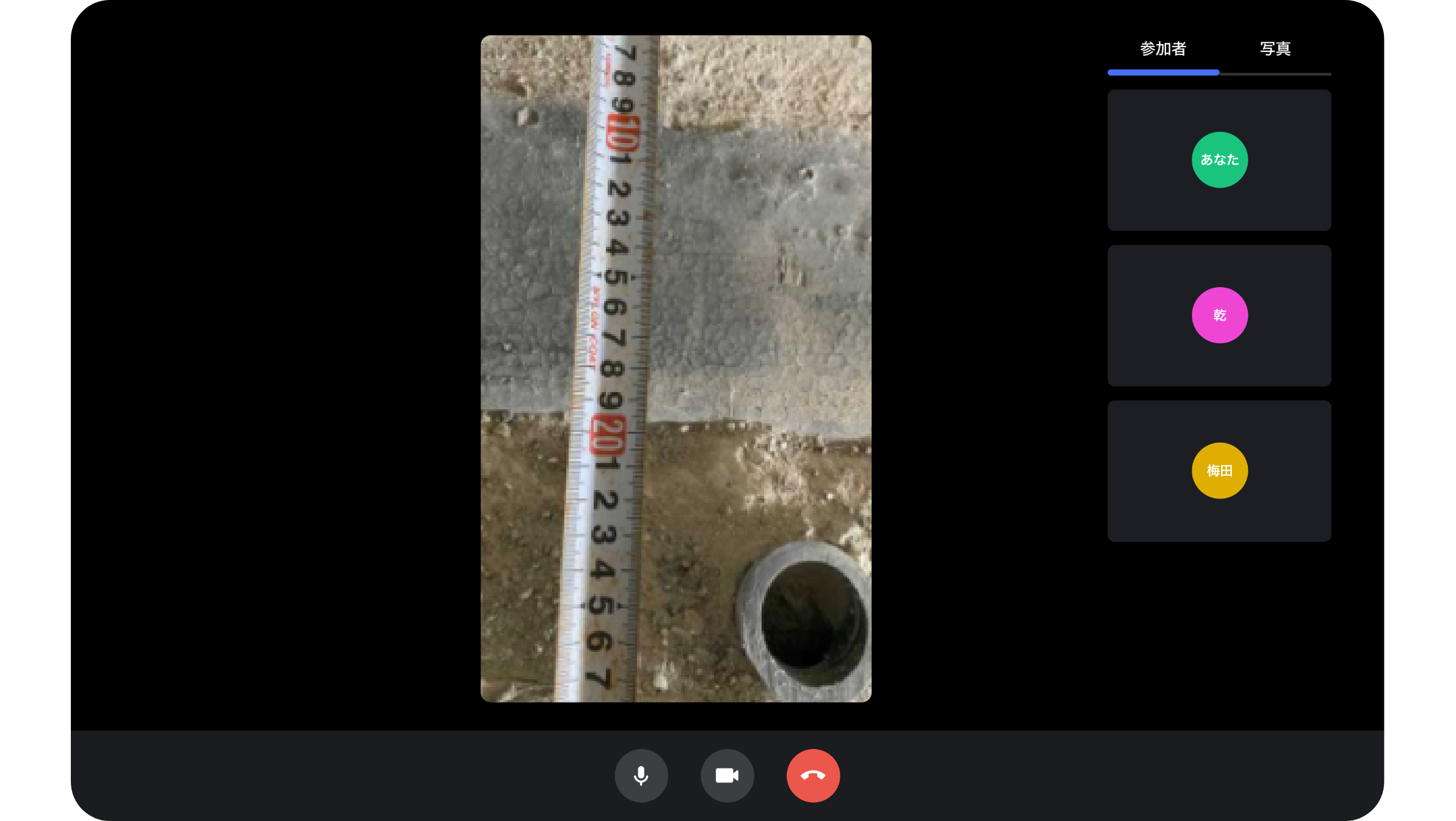

遠隔臨場をスムーズに導入するなら「SynQ Remote」

SynQ Remoteは、現場特化型の遠隔支援ビデオ通話ツールです。このツールを活用することで、現場に負担をかけることなく手軽に遠隔臨場を導入し、円滑に現場を運用することが可能となります。

- 国交省の遠隔臨場要領に準拠

国土交通省が定める「遠隔臨場要領」に準拠しており、導入することで対象工事の入札が可能になります。実際に、宮崎県都城市の公共工事で導入された実績もあります。

- 高品質なビデオ通話機能

現場の脆弱な通信環境でも低遅延・高画質で通話できます。従来のWeb会議システムやビデオ通話アプリよりも現場を鮮明に映し出し、スムーズにリアルタイムで状況を把握できます。

- シンプルな操作性とポインタ機能

ユーザーフレンドリーなデザインにより、だれでも簡単に使いこなすことができます。さらに、通話中に映像上で直接指示を出すことができるため、的確なコミュニケーションをサポートします。

- QRコードで簡単アクセス

ウェアラブルカメラなど別の専用の機材は必要ありません。アカウント登録も必要ありません。いつも使っているPCやスマホでQRコードを読み取れば、機械の操作に不安な方でも簡単に通話を始められます。

- 現場の状況を写真・動画・メモで残せる

通話中に撮影した写真や動画、画面上に描いたメモはクラウドに保存され、簡単に管理・検索できます。報告書の作成時にも資料を利用することができるため、スムーズな振り返りが可能です。

遠隔臨場がもたらす未来とは?

遠隔臨場技術は、移動時間の削減や安全管理の強化、業務効率化に貢献し、現場管理のあり方を大きく変えています。政府のアナログ規制緩和の動きもあり、今後さらに遠隔技術の導入が進むことが期待されます。SynQ Remoteのような直感的に使えるシンプルで現場に特化したツールは、よりスムーズに建設DXを推進し、建設業の新しい働き方の一歩に繋がります。

FC Apps Directでは、SynQ Remoteのオンラインデモを受付中です。実際のSynQ Remoteの操作感をお試しいただくことが可能ですので、ぜひお問い合わせください!