【一等講習の現役講師が語る】現場で使えるドローン法令入門

皆さんは、ドローンの操縦資格をお持ちでしょうか?

近年、空撮や測量、物流など、さまざまな分野で活用が進むドローン。便利で魅力的な一方で、安全な運用のためには法律や資格の知識が欠かせません。

今回は、ドローンに関する航空法の歴史から、操縦資格の取得方法、そして今後の制度の展望まで、専門家の視点から詳しくお話を伺いました。

【今回ご協力いただいた田中様のご紹介】

日本システムバンク株式会社 田中様

田中様はドローン操縦資格の第一線で活躍されており「JSBプロフェッショナルドローンスクール」の講師として数多くの受講生を指導されています。 一等無人航空機操縦士(限定解除)をはじめ、農業・建築分野での操縦や点検にも精通。空撮や散布の包括許可を取得するなど、法律・技術・安全管理に幅広い知見を持つプロフェッショナルです。

ドローンスクールに通う意味とは?

なぜ日本に国家資格が誕生し、必要なのか。

2015年12月に改正航空法が施行され、無人航空機(ドローン:回転翼航空機)が広く知られるようになりました。いまでは仕事でも趣味でも当たり前のように使われ、日常に溶け込んでいます。短期間でここまで周知が広がった背景には、利便性の高さに加え、安全性に関する制度整備と社会的な認知が進んだことがあります。

「国家資格を取るべきか」ではなく、「国家資格がなぜ誕生したのか」を考えよう

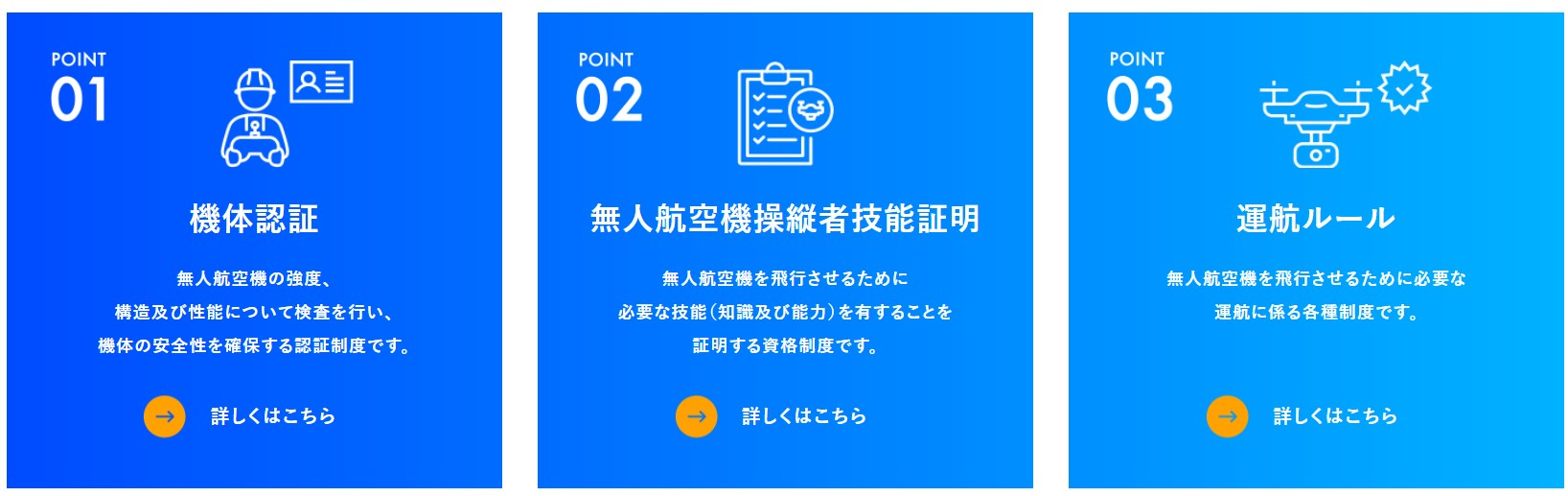

2021年に航空法が改正され、2022年12月に施行されました。これにより、無人航空機操縦者技能証明(国家資格)/機体認証/運航ルールの3つの制度が「空の産業革命」を実現するためにスタートしました。私は当時、「日常の中で当たり前にドローンが飛ぶ時代に、また一歩近づいた」と感じました。

なお、第三者(人・物)上空を飛行するレベル4飛行(カテゴリーⅢ)は、条件が整わない限り実施できません。単純にリスクが高く、安全ではないからです。ただし、「空の産業革命」を真に実現するには、リスクの高い飛行でも安全性を確立するなど、課題を解決していく必要があります。2021年の改正は、その「安全性の確立」のための基盤整備だと言えます。以下では、国家資格制度を含む各制度の要点を紐解いていきます。

(出典:無人航空機レベル4飛行ポータルサイト(国土交通省))

国家資格講習は、安全飛行のために特化した「安全知識と操縦技術の専門講習」

制度が守る空の安全

国は「空の産業革命」を掲げ、点検・物流・防災などでドローン活用を目指しています。最重要は安全であり、機体の安全性・操縦者の知識と技能・運航体制がそろってはじめて安全な運用が実現します。

この安全を担保するために法改正が行われ、機体認証(機体の安全)・国家資格制度(知識と操縦技術)・運航ルール(許可・承認等)の三位一体で「機体・人・運用」の安全を国が確保する仕組みになりました。つまり、国は"単に飛ばせる人"ではなく、「安全に運用できる人」を求めています。

制度は現在も更新が続いています。最新の法令やガイドライン、CRMなどを継続的に学び、平時から訓練を重ねることが重要です。国家資格は義務ではありませんが、国家資格講習は安全設計や操縦技術を体系的に学べる実務的な手段です。私も空撮の計画時には、講習で学んだ安全マージンの考え方を重視して計画づくりを行っています。

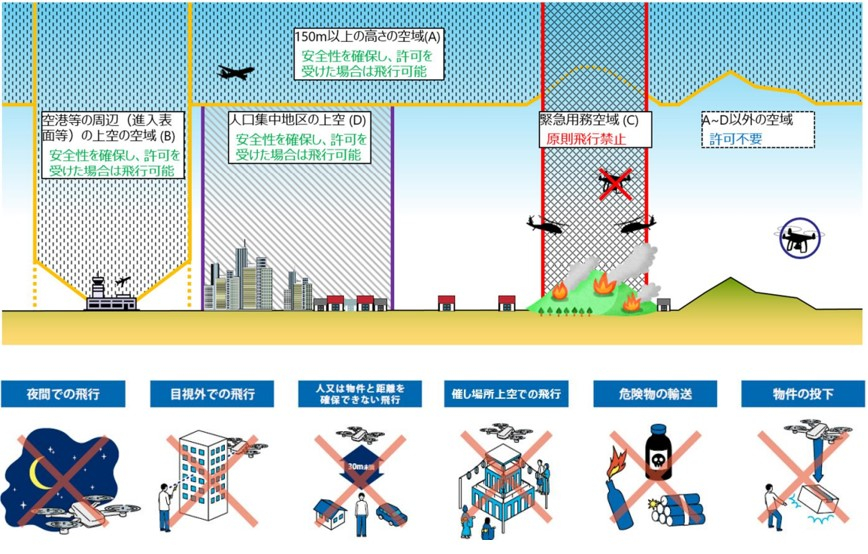

これをすると法律違反

現在、ドローン(無人航空機)を飛行させる際には、航空法等により多くのルールが義務付けられています。代表例として、図のような「特定飛行」が挙げられます(原則として許可・承認が必要です)。

国土交通省から飛行の許可・承認を取得すれば飛行は可能ですが、各項目には細かな補足条件があり、単純ではありません。加えて、アルコール・薬物の影響下での飛行禁止、飛行前の確認(準備)など、運航時の一般的義務も定められています。航空法に限らず、小型無人機等飛行禁止法など他法令が関係する場面もあるため、毎回の運用で個別要件を確認し、必要な手続や安全措置を講じることが重要です。

(出典:無人航空機(ドローン、ラジコン機等の安全な飛行のためのガイドライン(国土交通省))

型式認証機/機体認証機の登場で変わる運用

安全と利便性の両立へ

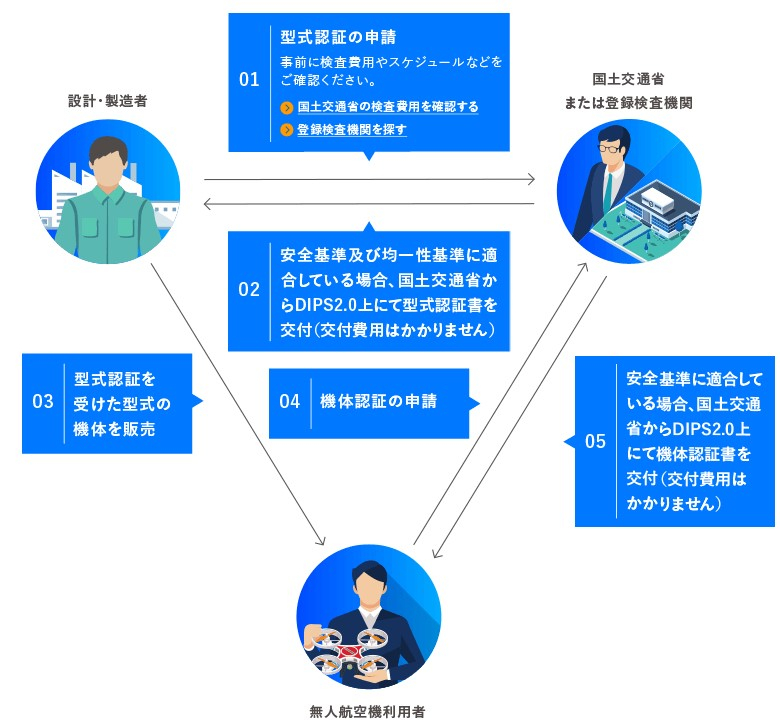

「型式認証」と「機体認証」は別の制度です。簡潔に言うと、型式認証は主に製造者が国に申請し、設計(型式)としての安全性を認証するもの、機体認証は操縦者が使用する個々の機体について安全性を認証するものです。

安全が証明された機体を使うことで、認められる飛行方法が増え、安全面と利便性の両立が図れます。制度の認知は途上ですが、これは審査が厳格で時間を要するためです。現在は、制度開始当初に比べて少しずつ増加のペースが上がってきています。機体認証の申請においては、型式認証の有無が手間や費用に大きく影響します。国も型式認証機の増加を掲げており、今後の加速が見込まれます。

(出典:無人航空機レベル4飛行ポータルサイト(国土交通省))

機体認証取得機体で何ができるのか

ドローンの飛行方法は、リスクに応じてカテゴリーⅠ・Ⅱ・Ⅲに区分されます。数字が大きいほどリスクが高く、たとえばカテゴリーⅢは第三者上空の飛行です。機体認証を取得した機体を使うことで、次のような運用が可能になります。

・カテゴリーⅡ対象の機体認証取得機では、カテゴリー2Bに該当する一部の特定飛行で許可・承認が不要になります。

・カテゴリーⅢの飛行が実施可能になります(機体認証を取得していない機体では実施できません)。

まとめ

これらの運用には、各カテゴリーに対応した国家資格(操縦者技能証明)の取得と、運航ルールの遵守が前提になります。つまり、2022年施行の改正航空法は、3つの制度が密接に連動する設計であり、単体では完結しない重要な枠組みなのです。

次回の更新で、さらに深掘りしていきます!