【一等講習の現役講師が語る】知識と資格が支えるドローン運用の基礎

先日公開した『【一等講習の現役講師が語る】現場で使えるドローン法令入門』を、多くの皆さまにご覧いただき、誠にありがとうございます。

ご好評を受けまして、今回はその第2弾の記事をお届けします!

本記事では、ドローン運用に欠かせない基礎知識に加え、それらを効果的に身につけるための学習方法についても詳しくご紹介しています。

ぜひ最後までご覧ください。

👉前回記事はこちら

【今回ご協力いただいた田中様のご紹介】

日本システムバンク株式会社 田中様

田中様はドローン操縦資格の第一線で活躍されており「JSBプロフェッショナルドローンスクール」の講師として数多くの受講生を指導されています。 一等無人航空機操縦士(限定解除)をはじめ、農業・建築分野での操縦や点検にも精通。空撮や散布の包括許可を取得するなど、法律・技術・安全管理に幅広い知見を持つプロフェッショナルです。

安全な飛行計画を立てるために、まずはドローンについて知ろう!

飛行計画で安全の9割が決まる

安全な飛行を行うための段取りは、飛行計画で90%以上決まると考えています。著者自身も、空撮・農薬散布・赤外線点検などでドローンに関わるまでは、そこまで意識していませんでした。前回の記事では「国家資格がなぜ誕生したのか?」「操縦者技能証明制度や機体認証制度」「運航ルール」など【安全性の確立】について触れました。操縦者は常に【安全】を意識しなければならず、そのためにはドローンに関する知識が欠かせません。

ここでは、ドローンに関する基本的な考え方を掘り下げます。

ドローンに関する基本キーワード「カテゴリー」と「レベル」

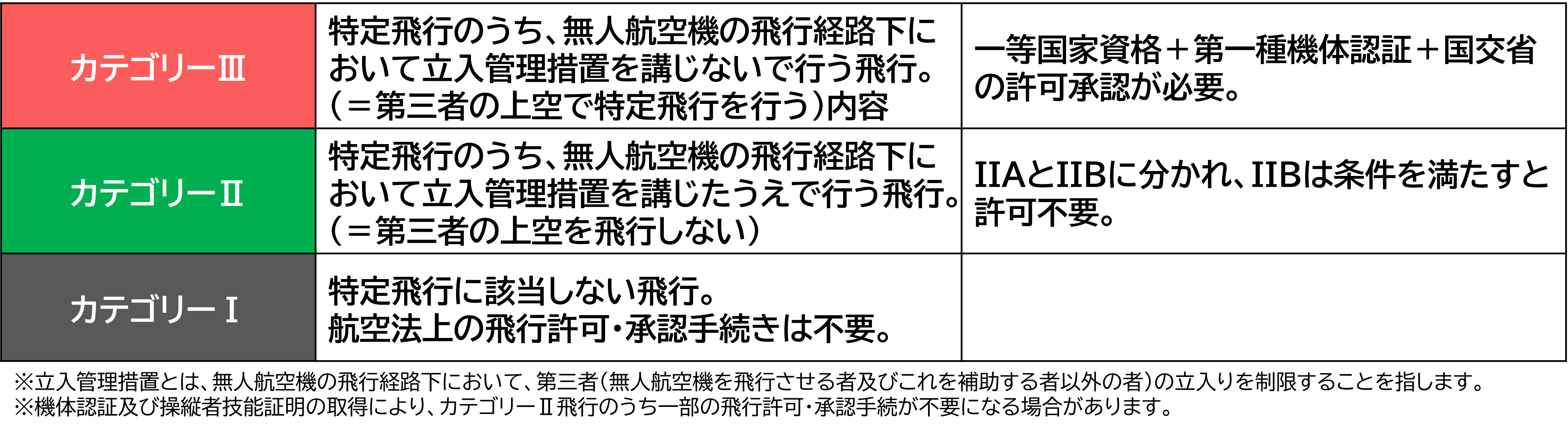

カテゴリーとは:飛行リスクを示す基準

「カテゴリー」は飛行の【リスクレベル】を表す分類です。無人航空機は飛行禁止区域や飛行形態ごとにリスクが異なり、「カテゴリーI・II・III」として分類されます。リスクが高くなるほど数字が大きくなり、安全対策が厳しく求められ、国家資格や機体認証の取得が必要になることもあります。

(出典:無人航空機の飛行許可・承認手続(国土交通省)

筆者のまわりでもカテゴリーⅡB飛行が行われはじめ、利便性が高まっていると感じています。

レベルとは:飛行方法の難易度を示す指標

「レベル」はリスクではなく【飛行方法・難易度】を表す分類で、数字が大きくなるほど難易度・リスクが上がります。重要なのはレベルが上がるにつれ高い安全対策が必要になるという事です。各レベルの飛行は、レベルリスクを表す「カテゴリー」とリンクしていることになります。

●レベル1:目視内で操縦飛行

●レベル2:目視内で自立(自動)飛行

●レベル3:無人地帯での目視外飛行(カテゴリーII相当)

●レベル4:有人地帯での目視外飛行(カテゴリーIII相当)

また、「レベル3」と「レベル4」の間に「レベル3.5」が登場しており、国家資格・保険加入・安全確認カメラの搭載などが求められます。

独学かスクールか?知識と技術を身に付ける方法

「カテゴリー」と「レベル」の理解が、非常に重要となり、安全対策の第一歩となります。しかし「何をどのように実践すればよいか」を独学で学ぶのは難しい面もあります。

ドローンの知識と操縦技術を身につけるには、

●独学で自分のペースで学ぶ方法

●ドローンスクールで講師の経験談を交えて学ぶ方法

のいずれかが有効です。

どちらも有意義ですが、次では「国家資格講習」で実際に学べる内容を紹介します。

国家資格で学べる内容とは?

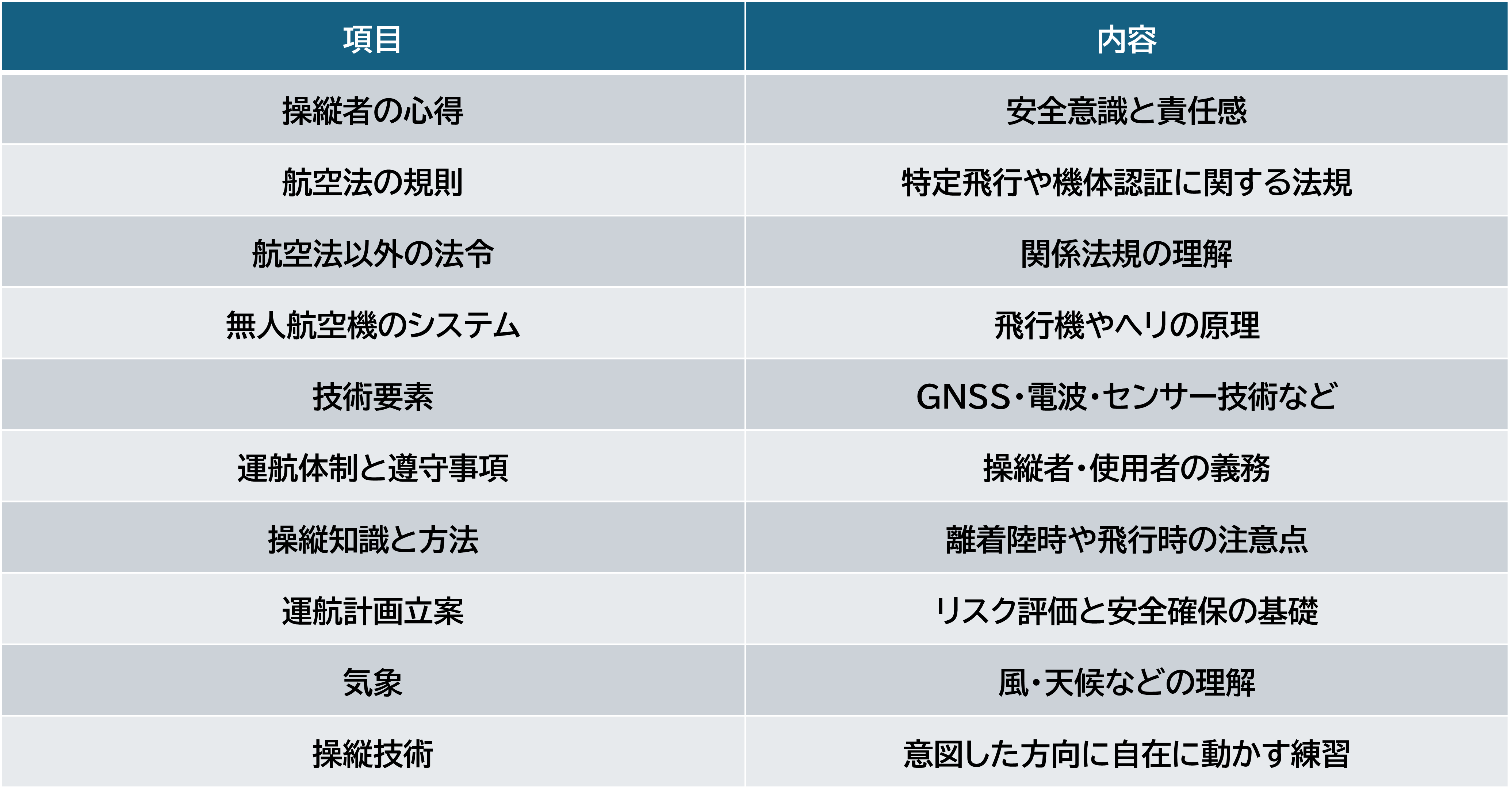

講習で学ぶ主要分野

講師の立場から見ても、国家資格講習は内容が非常に幅広く、難易度も高いものです。空を飛ぶ機体を扱う以上、安全性を確保するための知識体系は複雑になります。講習では次のような内容を学びます。

これらは一部になりますが、国家資格講習では更に多くの内容について学んでいく事になります。そのため、最適な勉強の仕方を自身で検討する必要があります。筆者自身はこの情報量を独学で習得するのが困難でしたので、当時ドローンスクールに通って勉強しました。

学んだ知識を実務で活かす

ドローン飛行では、飛行計画や現地確認など多くの準備が必要です。最初は手間に感じるかもしれませんが、繰り返すうちに確認作業が当たり前になり、本番作業がより安全かつスムーズに進むようになります。知識と技術があるからこそ「準備こそ安全への最短ルート」と言えるのです。

まとめ

ドローンの安全な飛行は、知識・計画・実践の積み重ねで成り立ちます。リスクを理解し、安全対策を講じることで、自身と周囲を守りながら安心してドローンを活用できる環境を整えていきましょう。

次回は、実務において国家資格で得た知識・技術をどのように活用し、安全確保を図るかについて詳しく解説します。